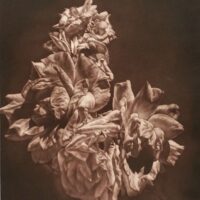

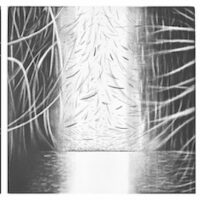

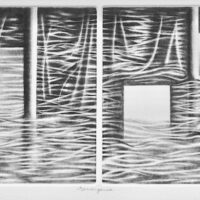

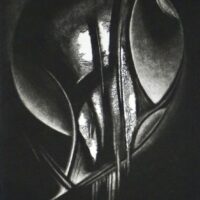

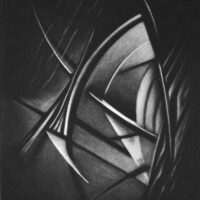

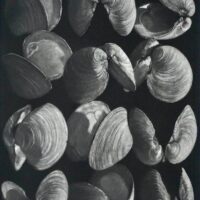

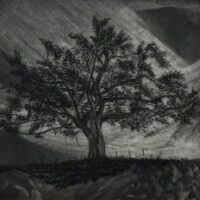

Cette exposition axée sur la technique de la manière noire révèle des personnalités artistiques très variées qui pratiquent le noir et blanc ou la couleur, le figuratif ou l’abstrait. L’aspect velouté de la manière noire, les transitions douces entre les valeurs et un certain flou romantique rapprochent cette technique de celle de la peinture. L’un des attraits incontestables de la manière noire, c’est la qualité de la lumière qu’on peut donner à l’oeuvre. Le graveur, qui travaille pour ainsi dire en négatif par rapport aux autres technique de taille-douce va littéralement chercher la lumière. Il écrase à l’aide de grattoirs et/ou de brunissoirs la surface grainée du cuivre (rendue mate par le berceau) : en le repolissant, il fait surgir de l’ombre des formes, des volumes et des matières. Toute la gamme de valeurs du noir au blanc devient possible avec des passages les plus subtils, ainsi que les contrastes plus ou moins accentués du clair-obscur.

Associée à d’autres techniques de taille-douce (burin, pointe sèche, voire eau-forte…), la manière noire perd sa mollesse caractéristique qu’on peut lui reprocher, mais qui convient toutefois à certains thèmes. Les principales difficultés sont d’ordre technique (graver au burin sur la plaque grainée…) et d’ordre esthétique : comment intégrer les différents moyens techniques en jeu dans une oeuvre sans en rompre l’unité – sauf bien sûr si le graveur souhaite casser les codes, opposer une diversité de visions -.

En France la manière noire, tombée en désuétude, a été remplacée par l’aquatinte. Elle a cependant suscité un regain d’intérêt au XXe siècle avec Yozo Hamaguchi, Kiyoshi Hasegawa, Mario Avati… Actuellement en France on peut citer entre autres Judith Rothchild et Mikio Watanabé, artistes invités à la galerie Anaphora en compagnie de Yvonne Alexieff, Guy Braun, Michèle Joffrion, et Anne Brasse (artiste permanente de la galerie Anaphora).